中国社会科学网讯(记者 李秀伟 通讯员 范文丽)9月2日,中国社会科学院哲学研究所东方哲学研究室主办的“东方文化青年学术沙龙”第五讲在线上举行。本次沙龙邀请中国社会科学院哲学研究所副编审刘未沫和复旦大学历史学系副教授王兴就东西方古代医学哲学与身体哲学主题展开对谈。活动旨在了解东西方古代医学哲学、医学和思维模式异同,以进行文明的东西互鉴、会通。

刘未沫,中国社会科学院哲学研究所副编审,兼任中国社会科学院大学哲学院岗位教师,中国社会科学院希腊中国研究中心特约研究员。主要研究领域包括古希腊哲学、科学史(天文学史、医学史)、中西方宇宙论比较等。

刘未沫的报告主题为“普纽玛/气、灵魂与经脉的发现——亚里士多德与希腊化早期医学”,她对从亚里士多德开始的气论(普纽玛)进行了考察,通过参考学界对希腊化时期医学残篇的优秀个案研究,一方面论证亚里士多德的普纽玛(或气,pneuma)理论,确实对他同时代及之后的医生产生了深远影响;另一方面也澄清了一些误解,即不再认为希腊化时期普纽玛不断精细化系统化的分类是出于“理论需要”,而是当时几位著名医生对人体传导系统的探索反过来推动认识深化的结果。她认为,这些医生对人体传导系统的观察,解剖实验中材料的取舍,总在某些哲学的理论预设下进行。这一哲学与医学、观念与实践相互的交织与影响,最集中地体现在希腊化时期气脉的发现(普拉克萨格拉斯)、神经的发现(希罗菲洛斯)以及三重人体生理网络系统的建立(埃拉西斯特拉托斯)上。

王兴,复旦大学历史学系副教授,研究方向为中国古代史、明清史。

王兴的报告主题为“气与形——明代相学技术中的身体建构”,他从技术知识的视角出发,梳理了明代相学分类的变化和沿革,分析了相术技术的获得与观察者自身的工具性。随后从明代相学知识的兴趣出发,探讨在历史文献中宋明开始的复杂方术形态、身体观察框架,最后分析了中国传统气论和身体论在明代相学知识中的再创造现象。他主张,相术实际上也是早期中国知识体系,尤其是中国方术体系的重要组成部分。比如东周早期中国贵族的“威仪”传统,实际上就是在礼学框架下的相术,要求贵族每日的外观、穿着、行为符合礼的约束,否则就会不祥。贵族的外貌本身具象化了他们的命运。在王官之学解体后,包括相术在内的中国方技数术学,延续了这一思想。但是数术化的过程,意味着相术中的人体变得更加技术化、可操作。东方的思维方式是将人体置于中国特有的气脉、阴阳五行、易卦数术的框架中,把人体运行的规律和天地宇宙运行的规律紧密联系。

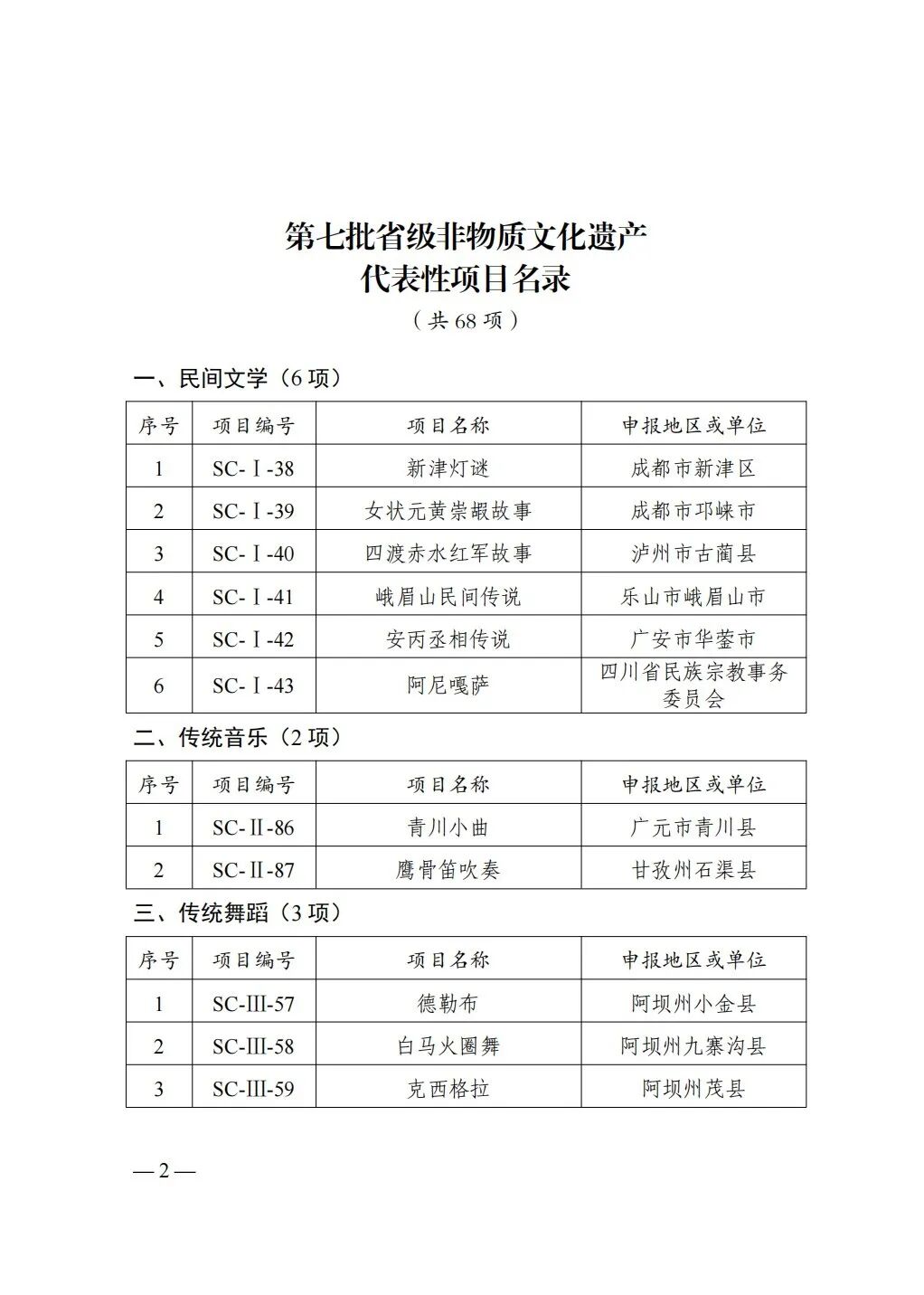

古代人体图。刘未沫博士给出了一幅牛津大学收藏的一份13世纪手抄本中的一套五幅人体图像中的三幅作为说明,它们应当依次对应于人体的血脉系统(venous system)、气脉系统(arteries system)和神经系统(nervous system)。正确的对应和理解,既要避免时代错置和翻译上的错误(这时候并无静脉动脉的区分),最关键的还取决于对本次讲座所涉及的气脉系统(arteries system)在古代希腊和希腊化时期“发现”和演变的复杂过程的理解。

在互动和对谈环节,两位嘉宾就东西方气脉理论、象思维、关联性思维、时间的空间化思维等议题展开讨论,参与会议的听众就印度缘起论与中西方的关联思维模式对比等话题与嘉宾对话和交流。本次线上学术活动围绕东西方古代医学、哲学、礼学等相关问题讨论热烈,一共持续了三个多小时。

来自全国高校和研究机构的专家学者共200多人参与学术活动。

“东方文化青年学术沙龙”是由中国社会科学院东方文化研究中心与哲学研究所东方哲学研究室发起的一系列青年学术研讨活动,旨在为东方哲学、东方文化领域的青年学者提供一个交流平台。沙龙鼓励参与者对报告人的材料选择、研究方法、问题意识等进行反思性讨论与总结,以期取得最佳的学术交流效果。

华夏大医国学网免责声明

- 1、本网发布的原创内容版权均属本网及资料提供者所有。所有媒体在引用、复制、转载、摘编时需明显标注来源于华夏大医国学网。

- 2、本网转载的文章本网发布的诊治疾病的文章供参考,文章内容如涉及药方和治疗方法,请在医师指导下使用。

- 3、本网发布的诊治疾病的文章供参考,不能据此自行确诊和进行医疗。

- 4、本网转载的文章,在原平台未声明禁止转载的情况下进行转载。只是出于传播更多信息的目的,并不代表赞同其观点或证实其内容,亦不构成任何建议。图文视频等版权归原作者(平台)所有,如有异议请发邮件至 dayi@guozhi.org.cn 联系删除。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 视点频道

| 视点频道